Pour la troisième fois, la Zambie interdit la pêche dans le lac Tanganyika

Il est indispensable de reconstituer les stocks halieutiques autrefois abondants. Toutefois, l’interdiction n’impulsera pas une utilisation durable du lac.

Le lac Tanganyika est réputé pour être le plus étendu et le plus profond d’Afrique. Son rivage est plus long que la côte tanzanienne. Fort de sa biodiversité et de son rôle dans le commerce et le transport de la région, il renforce les moyens de subsistance et les économies au niveau local. Cependant, les ressources du lac sont menacées par des activités non durables telles que la surpêche.

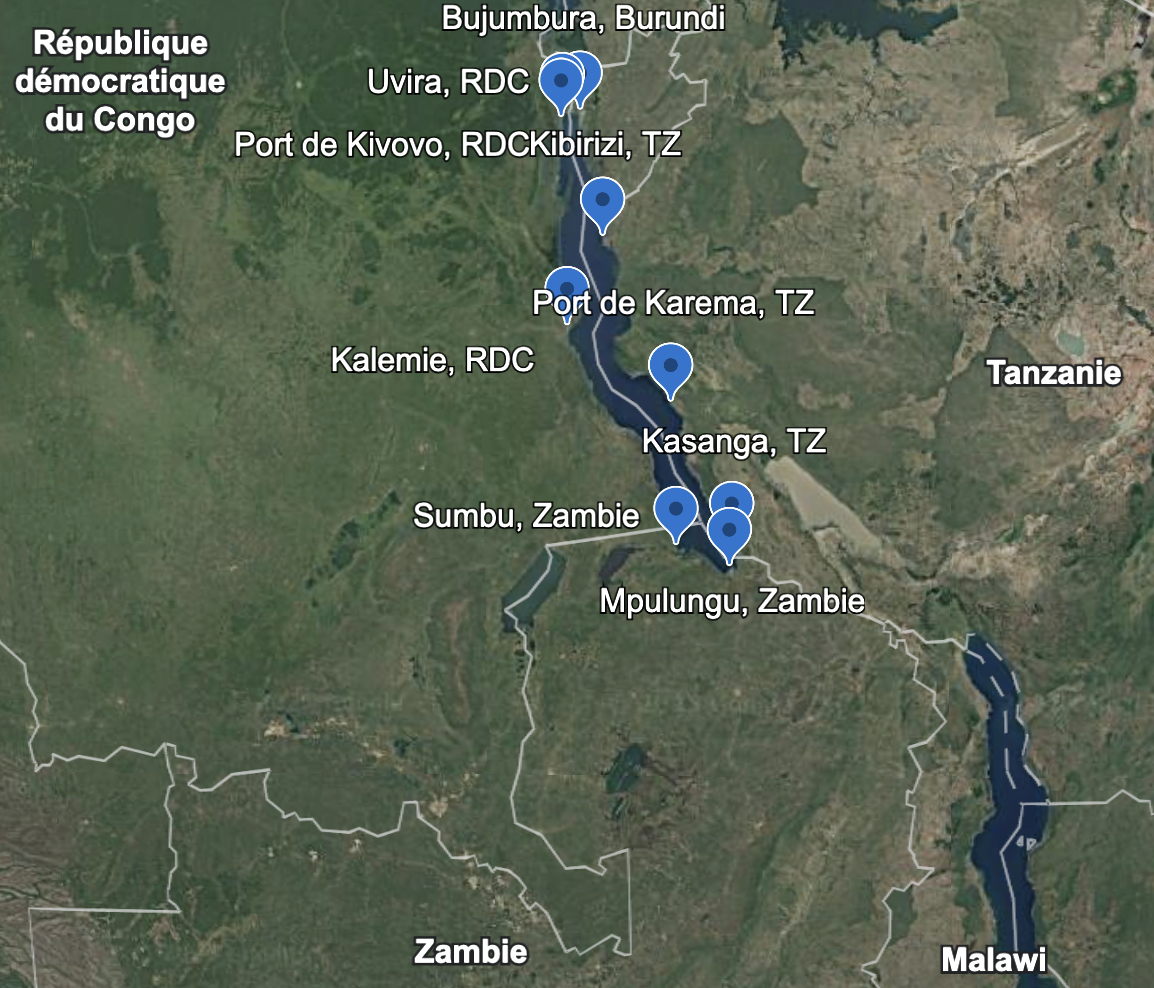

Les eaux du lac Tanganyika sont partagées entre la Tanzanie (41 %), la République démocratique du Congo (RDC) (45 %), le Burundi (8 %) et la Zambie (6 %). Le lac est régi par la Convention sur la gestion durable qui a établi l’Autorité du lac Tanganyika (LTA) pour faciliter la gestion intégrée entre les États riverains.

La population tributaire du lac, d’environ 12,5 millions d’habitants en 2012, devrait augmenter d’au moins 2 % par an. Le lac, déjà victime du changement climatique, de la surexploitation, de la mauvaise utilisation des terres et de la pollution, sera davantage sollicité.

|

Principaux ports du lac Tanganyika

Source : Google Earth

|

La biodiversité de ses écosystèmes aquatiques est parmi la plus riche au monde. Des centaines d’espèces de poissons sont endémiques. La pêche est le principal moyen de subsistance des communautés riveraines. La perche du lac Tanganyika (Lates stappersi), appelée localement « buka-buka », et deux espèces de sardines (Limnothrissa miodon et Stolothrissa tanganicae), ou « kapenta », constituent l’essentiel des pêcheries zambiennes du lac.

La plupart des prises sont destinées aux communautés environnantes, à la ceinture de cuivre, à Lusaka et à la RDC. On y pratique aussi une pêche récréative et sportive limitée et il y a un marché de niche pour les poissons d’ornement pour aquariums, notamment des espèces de cichlidés endémiques du lac.

La pêche industrielle a longtemps dominé dans la partie zambienne avant d’être supplantée par la pêche semi-industrielle et la pêche de subsistance.

Les pêcheurs semi-industriels, qui possédaient plus de navires, de pêcheurs et des méthodes optimales, ont progressivement capturé davantage d’espèces. Cependant, le changement climatique a entraîné une réduction des stocks. Un pêcheur a déclaré à l’institut d’études de sécurité : « Avant, l’on pouvait prendre 50 poissons, maintenant, à peine trois ou quatre ».

L’insuffisance de l’aide était un coup dur pour les personnes sans autres moyens de subsistance

Pour pallier cette diminution, les pêcheurs ont recouru à des méthodes illégales. Ils ont utilisé notamment des filets en monofilament et des filets dérivants, qui étaient interdits, pour attraper les jeunes poissons ou de petite taille. Les filets en monofilament sont importés de Chine et transitent le plus souvent par la Tanzanie, où ils sont également interdits. Une organisation de conservation basée à Nsumbu a signalé une seule saisie de filets en monofilament d’une valeur de 180 000 dollars USD en 2024.

Les plongeurs prennent également des espèces endémiques de poissons d’ornement pour le commerce mondial des aquariums. Bien que les cichlidés soient très prisés, les anguilles et d’autres espèces, comme les poissons-chats, sont également appréciées.

Le ministère zambien de la Pêche n’a délivré que deux licences de pêche de poissons d’ornement à des entreprises locales en 2025. Des sources affirment que les plongeurs illégaux sont légion, notamment dans le parc national de Nsumbu, au nord de la Zambie. Les poissons sont transportés jusqu’à Lusaka ou Dar es Salam, d’où ils sont expédiés par avion vers l’Europe, les États-Unis, l’Asie et l’Afrique du Sud.

Ce commerce transfrontalier n’est pas réglementé par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Il est donc difficile d’établir son illégalité lorsque les cargaisons ont quitté la Zambie.

La loi zambienne sur la pêche interdit d’exercer sans licence et d’utiliser certains engins et certaines méthodes, mais ne prévoit pas de quotas. En 2023, la diminution du stock halieutique a conduit la LTA à instaurer une interdiction de pêche annuelle pour les quatre pays riverains, mais seule la Zambie s’y soumet réellement. La Tanzanie a aussi instauré l’interdiction, mais « Les règles s’accompagnent d’exceptions », affirment les agents des pêches.

Les agents des pêches de Mpulungu, qui abrite l’unique port international de Zambie, expliquent que la plupart des pêcheurs respectent l’interdiction parce qu’ils ont constaté que leurs prises augmentaient par la suite. La Tanzanie a fait la même expérience.

Les mesures adoptées par la Zambie pourraient inspirer la RDC, le Burundi et la Tanzanie

La Zambie surveille la plus petite partie du lac, mais ne dispose pas de bateaux de patrouille ni du personnel pour un suivi adéquat. Certes, de nouvelles technologies sont expérimentées dans d’autres cours d’eau zambiens, mais le ministère de la Pêche ne parvient pas à étendre son champ d’action à l’ensemble du lac, faute de technologies de surveillance appropriées.

Ces problèmes ne sont pas spécifiques au lac. En l’absence de ports de pêche officiels, les poissons sont déchargés sur le littoral ou directement sur des marchés informels. Les agents des pêches sont incapables de vérifier tous les débarquements, ce qui limite la collecte des données sur les captures, nécessaires aux instances de décisions.

Pour renforcer leurs opérations, le ministère de la Pêche collabore avec la police et les forces spéciales. La police assure la cogestion de la pêche avec les comités villageois de développement de la conservation.

Les relations entre le ministère de la Pêche et les communautés sont complexes. Les populations analphabètes ont du mal à comprendre la réglementation et il n’existe pas d’unité de contrôle indépendante. Les agents agissent soit comme des responsables de la pêche quand ils collectent des données, soit comme des agents répressifs quand ils brûlent les filets illégaux.

Les membres de la communauté sont réticents à partager des informations avec le ministère car leurs signalements d’infraction ne sont pas examinés, en raison des ressources publiques limitées ou de la corruption.

|

Du poisson séché vendu au marché de Ngwenya à Mpulungu, en Zambie

Source : Auteur

|

Des filets de pêche confisqués devant le poste de police de Mpulungu

Source : Auteur

|

L’aide gouvernementale aux communautés était insignifiante pendant l’interdiction, véritable coup dur pour les personnes sans moyens de subsistance alternatifs. De fait, bon nombre de personnes contestent l’interdiction.

La pêche est aussi une arme politique. Des sources affirment que les réglementations de la pêche servent à obtenir des votes, mettant à mal des pratiques et des structures qu’il faud rétablir après les élections. C’est le cas, par exemple, des comités villageois de développement de la conservation.

Si la coopération transfrontalière permet de recueillir des données sur la pêche pour faciliter la gestion du lac, le déséquilibre dans l’application de l’interdiction souligne la fragmentation de la gouvernance transfrontalière des ressources. La LTA a été créée pour y remédier, mais les capacités limitées des États constituent un frein. La LTA collabore avec l’Union européenne et les Nations unies pour élaborer des projets de préservation de la biodiversité et d’utilisation durable du lac.

Ces efforts et l’engagement de la Zambie à respecter l’interdiction annuelle de pêche sont louables, mais insuffisants pour impulser une utilisation durable du lac. Une gestion intégrée des ressources par les pays riverains est nécessaire, sans dépendance excessive des financements extérieurs.

Il faut investir dans des moyens de subsistance alternatifs. L’agrandissement de ports comme celui de Mpulungu faciliterait le commerce et l’aquaculture pourrait réduire la dépendance à la pêche. D’autres centres piscicoles pourraient également être créés pour conserver les poissons. Ces réformes nécessitent l’appui des services gouvernementaux.

L’on devrait renforcer les capacités nationales de suivi, de contrôle et de surveillance grâce à des technologies peu coûteuses. Dans certaines zones, des quotas ou des périodes de fermeture pourraient être imposés pour réguler la pêche. Il faudrait toutefois les faire respecter et sensibiliser les pêcheurs aux avantages d’une exploitation durable. Celle-ci peut également être encouragée en fournissant des engins de pêche légaux peu coûteux et en refusant l’accès aux engins interdits en Zambie.

L’adoption de ces mesures pourrait ainsi inciter la RDC, le Burundi et la Tanzanie à mettre en œuvre l’interdiction.

Les droits exclusifs de re-publication des articles ISS Today ont été accordés au Daily Maverick en Afrique du Sud et au Premium Times au Nigéria. Les médias basés en dehors de l'Afrique du Sud et du Nigéria qui souhaitent republier des articles ou faire une demande concernant notre politique de publication sont invités à nous écrire.